カリフォルニア大学デービス校

獣医学部 研究センター | 今回の“技術のページ”も前回のデーリーエキスポに続きアメリカの酪農情報です。道内の酪農家の企画した視察旅行に同行させていただき、アメリカ、カリフォルニア州立大学デービス校で、Dr.サントスの講義と近郊の酪農家(リバーランチファーム:搾乳牛頭数約5000頭)を視察しました。Dr.サントスは、ブラジルの獣医学部を卒業後、アリゾナ大学大学院で反芻動物の栄養学について学び博士号を取得した経歴を持ち、現在、カリフォルニア大学デービス校の准教授で、栄養と繁殖に関する研究を行う傍ら、近郊酪農家のコンサルテーションを行うとともに、その際、獣医学部の学生を同行させ、乳牛の獣医師として必要な“実践教育”も行っています。今回視察した、リバーランチファームは、Dr.サントスがコンサルテーションを行っている農場の1つで、農場の繁殖検診とその成績の解析、疾病への対応、乳量、乳成分の変動の調査、飼料設計やTMRのチェック、現状の問題点など多岐にわたりコンサルテーションを行っています。

|

移行期の乾物摂取量と

分娩後の子宮内膜炎の発症 | 今回の視察のテーマは“繁殖管理”がメインテーマでしたが、乾乳牛の状況と繁殖障害(子宮内膜炎を例にして)のセミナーから始まりました。

繁殖成績を考える場合でも、まずは乾乳牛の管理がスタートになります。

セミナーでは乾乳期の乾物摂取量と分娩後の子宮内膜炎の関係、NEFA(遊離脂肪酸)の推移、免疫力の低下について説明し、乾乳期の管理が分娩後の繁殖成績の向上には欠かせないことを強調していました。

・黒線のグラフが正常牛(移行期の乾物摂取量が最も高い)

・青線のグラフが潜在性の子宮内膜炎を発症した牛

・赤線のグラフが子宮内膜炎を発症した牛

|

| カリフォルニアはドライロットが多く、牛の休息スペースは十分で、密飼いにはならないケースが多く、他の酪農地帯と比較して有利な環境にあること、BCSは3.5を目安にして、NDFを十分給与すること、また、免疫性を高めるためにビタミンE,セレンなどを給与することなどを、飼料設計(CPM DairyV3)を用いながら解説してくれました。特に、乾乳後期の経産牛はイオンバランスを用いて分娩後の疾病を軽減することが重要で、DCADを-5〜10meq/100gにコントロールするためにカリが、1.1%〜1.6%の範囲にあるルーサンヘイを購入し使用しているとの話でした。

補足:粗飼料のカリの値が低ければ嗜好性のよくない陰イオン塩を給与する量が少なくなり、陰イオン塩給与の欠点である乾物摂取量の低下を軽減できます。

|

産褥群の砂のベッド | 産褥群については砂のベッドを採用し、密飼いせず、カウコンフォートが最適になるように管理され、さらに品質の良いルーサンヘイを産褥用に購入しています。また、個体毎に体温、ケトン体、子宮からの粘液(悪露)、便の状態、BCSの動きを把握して問題牛にすばやく対処していました。給与するTMRは、産褥群のTMRの物理的切断長が、泌乳前期より上段の割合が高くなるように、ルーサン乾草を増やして飼料計算を行い、実際にそのようになっているかどうかを確認しています。

このように、栄養管理と疾病の発生など牛の状態の確認をDr.サントスが行い、問題が発生すれば、迅速に対応できるような管理が実現されています。

|

ペンシルバニアの篩 | リバーランチ牧場は使用する粗飼料の品質に特に注意しているようです。

ルーサンヘイは、“乾乳後期のDCADヘイ”、 “産褥群のハイクオリティーヘイ”、“泌乳前期、後期のヘイ”の3種類を購入し使い分けていることになります。実際、北海道の平均的な牛群サイズで、細かく群分けを行い、目的に応じて粗飼料を使い分けることは現実的ではないのかもしれませんが、このように乾乳期にカリの低いDCADヘイ、産褥群にハイクオリティーヘイを目的に応じて給与することが可能なら、多くの牛群で牛群成績が向上することは間違いないでしょう。

現在、リバーランチファームの分娩後1〜2週目での第四胃変位の発生率は0.5%であり、現在の移行期の管理の成果が疾病の低下と、その後の繁殖成績につながっていると推察されます。

|

| 現在、リバーランチファームの成績の概要と繁殖成績

経産牛5,200頭、初産が60%(規模拡大したばかりで、初産の割合が高い)平均乳量33.2Kg、乳脂肪3.65%(分娩後60日以降は14日間隔でbST使用)初回授精は分娩後50日以降にスタートして78日には99.5%の牛が授精される。

平均初回授精は66日、初回AIの受胎率42%、発情発見率64%、妊娠率24%注:ただし繁殖管理は“Dairy Comp305”を用いての結果です。

Dairy Comp305については、現在、日本の酪農家や獣医師の間にも普及してきた牛群管理ソフトで、今回一緒に視察した酪農家の方も導入して活用しているとのことでした。Dairy Comp305を用いた場合、目標とする妊娠率は23〜25%とされていますので、この繁殖状況は良好な状況と思われます。

|

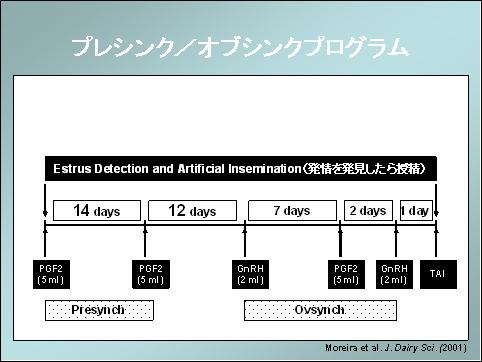

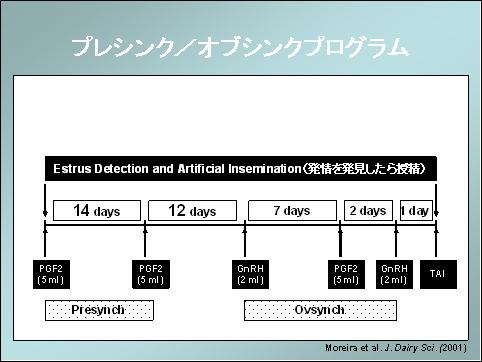

| リバーランチではテールチョークを用いた視覚的発情発見とホルモン処置(PG、プレシンク/オブシンク)で初回授精をコントロールしています。初回授精日が80日以内にコントロールされている要因は、移行期の牛群の飼養管理に加え、農場での発情発見、ホルモン処置(プレシンク/オブシンクプログラム)が効果的に機能しているとことを示唆しています。またホルモンを用いたプログラムの途中でも発情を発見したら授精することを推奨しており、発情を発見して授精することがやはり繁殖管理の基本であることを認識しました。

|

オブシンクGnRHを投与後、7日目にPGを投与し黄体を退行させ、その2日後GnRHを投与して排卵を促す。その後16時間〜24時間後に発情を発見することなく授精する。

プレシンク/オブシンクオブシンクを行う前にPGを14日間隔で2回投与することで(プレシンク)、排卵の同期化を目的とするオブシンクの効果を高めることが出来る。またPGの2回投与で発情が来た牛に対しては、直ちに授精を行うことも可能。

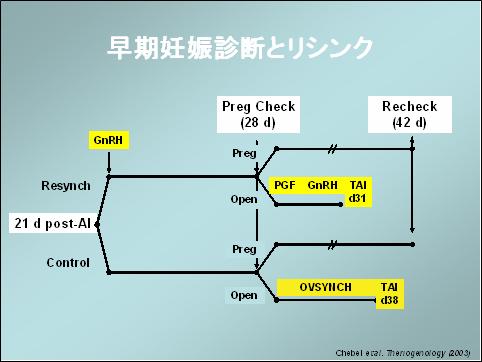

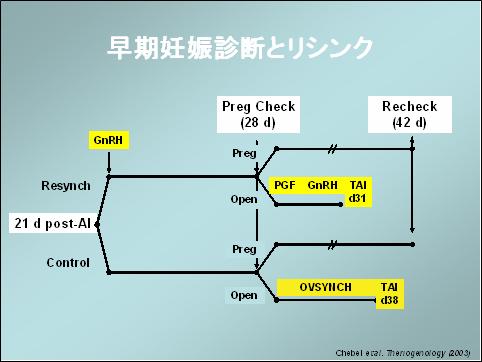

| 授精後の牛は、妊娠+、−を迅速に判断し、妊娠−牛に対して直ちに再授精を行うことが繁殖成績改善の重要な要素になります。この妊娠診断を超音波により授精後28日目に行い、妊娠していない牛には3日後(前回の授精から31日)に定時授精を行う方法(リシンク)について講義を受けました。

リシンクは、妊娠診断を行う1週間前(授精後21日)にGnRHを投与します。妊娠診断時、妊娠−の場合、直ちにPGを投与し、2日後にGnRHを投与し、16〜24時間後に定時授精を行います。(下図参照)この方法で妊娠−の牛は授精から31日後には、再授精が可能となります。超音波を使った方法は、直腸検査の触診診断と比較し、胎児の状況を視覚的に捉えることが可能になり、より精度の高い妊娠診断が行えます。妊娠率24%と高い繁殖成績を支えているのは、農場の質の高い移行期管理に加え、このような積極的な繁殖マネージメントがうまく機能している結果であることが理解できました。

|

今回紹介したような、移行期の管理、繁殖管理はこれまでも基本的な管理としていろいろな酪農関連雑誌、セミナー等で紹介されています。ただし、そのことを実践することはかなり難しいのが現実です。Dr,サントスの講義で、経営の中で大切な指標として、“飼料効率”の話がありました。“飼料効率”とは、飼料1Kg当たりの乳量はどれくらいかを示す指標で3.5%補正乳量を用いて、下記のような式で求められます。

もし、乳量34Kg、乳脂肪率3.8%、乾物摂取量22.4Kgの場合

補正乳量=(0.4324×乳量Kg)+(16.218×脂肪量Kg)

=(0.4324×34Kg)+(16.218×1.292Kg)

=14.7Kg+20.95Kg

=35.65Kg

飼料効率=3.5%補正乳量/乾物摂取量

35.65/22.4=1.59となります。

飼料効率は近年、酪農関連雑誌でも紹介されていますが、1群の場合は1.4〜1.6がガイドラインとされ、1.3以下は問題牛としています。飼料効率に影響する要因は、分娩後日数、粗飼料の品質、消化率、蛋白質量など多岐に渡り、移行期の状況や繁殖成績も牛群の飼料効率に大きな影響を与えます。

今後は、乾物摂取量だけでなく、“飼料効率”も牛群の総合評価の“指標”として捉え、牛群の状況を考えたいと思います。

視察旅行に参加した酪農家の方々と | 今回の視察終了後、ロサンゼルスに移動して観光する機会に恵まれました。これまでの視察は、観光の時間はほとんど無く、牧場を見て回るだけでしたが、今回は乳牛とは関係ない時間もあり、より充実した米国視察旅行になりました。

今回、このような企画に同行させて頂き感謝しています。ただし、牛肉とビールやウィスキーなどアルコールをかなり摂取していましたので、視察中は、痛風発作を気にすることになりました。また、今後は今回の視察を参考にし“有意義な楽しい視察旅行”を企画してみたいと思っています。

技術部 技術課 内田勇二(獣医師) |