TOP > 畜産技術

~各記事タイトルをクリックして下さい~

- Topics Board -

| 繁殖成績について考える Part2 | 2004年10月 |

| “繁殖成績”は酪農家最大の関心事 part 2 |

| 今回は、発情発見率、受胎率を中心に考えてみたいと思います。 |

| 発情発見率について |

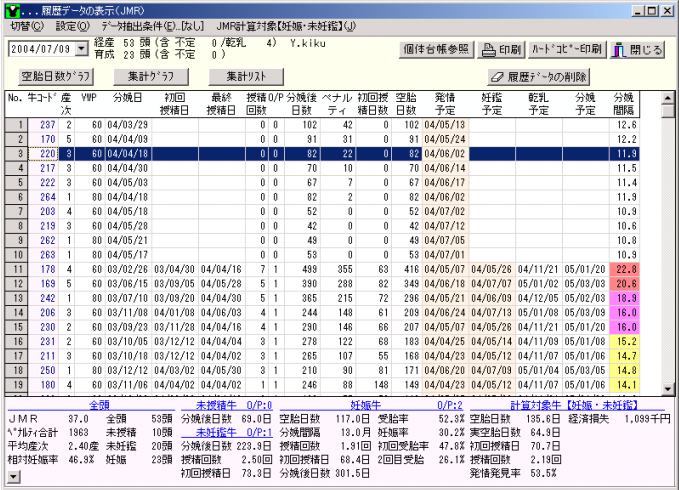

| 発情発見率の計算式は色々な方法があるようですが、酪農DBでは計算対象牛について、 平均授精回数÷(平均実空胎日数÷21+1)×100 で計算されます。 実空胎日数は、初回授精から最終授精(空胎日数)までの日数で、例えば計算対象の牛(妊娠・未妊鑑の牛)の初回授精が分娩後70.7日で、空胎日数が135.6の場合、実空胎日数は、64.9日(135.6-70.7)となります。 授精回数が2.19回であれば、発情発見率は 発情発見率=平均授精回数÷((空胎日数-初回授精日)÷21+1)×100 =2.19÷(64.9÷21+1)×100 =2.19÷(3.09+1) ×100 =2.19÷4.09×100 =53.5% となります。 したがって、乳検を行っていれば、初回授精日、空胎日数、授精回数はわかりますので、牛群のおよその発情発見率は計算できます。現在、発情発見率の目標は70%以上とされているようですが、多くの酪農家が50%~60%の場合が多いようです。発情発見率が60%以上であれば繁殖成績の向上につながると思われます。(当然70%以上であればもっと良いのでしょうが・・)ただし50%以下の場合は、牛群の分娩間隔が長くなる傾向があります。 |

|

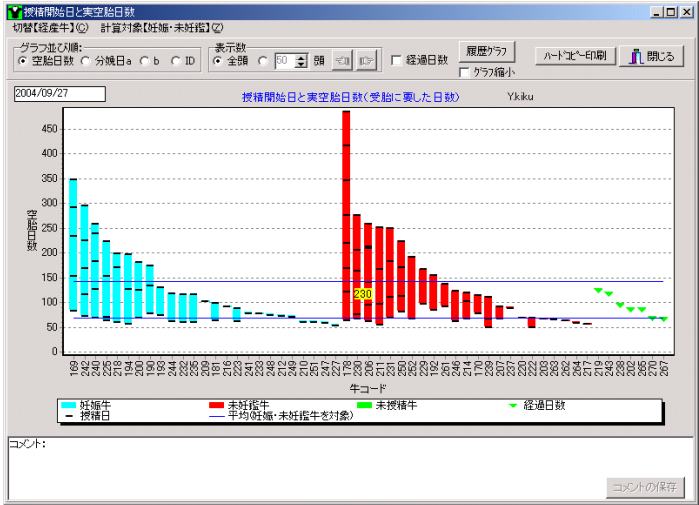

| 発情発見率が低い場合の原因を考えると ①発情行動に問題はなかったが、単純に発情をみのがしてしまった ②発情があったとしても、発情行動が微弱で解らなかった ③発情は発見できたが、何らかの理由で授精できなかった ④授精後、受胎したが早期に胚が喪失(妊娠が維持できなかった)したため、 発情周期が延びてしまった 等の理由が考えられます。 したがって単純に発情発見の精度を表す指標ではありません。酪農DBでは、授精の間隔は棒グラフで、視覚的に読みとることが出来ます。初回授精で受胎しなかった個体の授精間隔は、意外に長いことや、特に初回授精と2回目の授精間隔が長い個体が多いこと等が解ります。これは、今回御紹介した農場のみでなく多くの牧場でそのような傾向がみられます。したがって、初回授精で受胎しない牛は、結果的には、発情発見率が低い牛で、その結果、繁殖成績が悪い牛になってしまう可能性が大きいと思われます。 |

|

| 発情発見率が低い場合の対策 |

| ①発情行動に問題はなかったが、単純に発情をみのがしてしまった ②発情があったとしても、発情行動が微弱で解らなかった 単純な見逃しや、発情行動が微弱で、なかなか発情を発見できない場合、万歩計や補助器具(ヒートマウントディテクター、テイルペイント等)を使用し発情発見率を上げることが可能です。実際に万歩計を導入されてから、発情発見率が50%から60%へ上がった牛群もありました。 牛群が大きくなり、フリーストール化が進めば、1頭当たりに対する発情発見にかける時間も短くなり、さらに牛自体も繁殖生理が変化してきたとすれば、人の観察だけでは限界があるのではないかと思います。したがって補助器具を有効に使うことで発情発見率を上げることは、効果的と思われます。 また、泌乳初期の栄養状況に問題ないようであれば、オブシンク等のホルモン処理を用いた定期授精プログラム等を利用することも、発情発見率の向上につながります。ただし、暑熱ストレス等で、牛の行動が活発でない場合や、蹄病、また、床が滑りやすい、足場が悪いなどのカウコンフォートに問題がある場合は、発情行動は低下してしまう事があるようです。そのような場合は、管理上の問題をあわせて考慮する必要があります。 ③発情は発見できたが、何らかの理由で授精できなかった 発情は見つけているのだけども、授精できない場合については、移行期から泌乳初期の牛の分娩状況、飼養管理、乳量、乳成分、乾物摂取量、BCSなどを検討し、原因を推察し、栄養管理や初回授精の時期を含め現状を改善する必要があります。 また、牛が発情行動を示した場合でも、直腸検査で卵胞の状況が悪いとの理由で授精できないケースもあるようですが、牛群の状況によっては、発情行動を示したら積極的な授精を心がけることも必要ではないかと思います。 ④受胎後、妊娠したが、早期に胚が喪失(妊娠が維持できなかった)し、授精後の発情周期が長くなってしまった場合 これについては、受胎率の項で考えます。 |

| 受胎率について |

| 受胎率は、酪農DBでは、 受胎頭数÷妊娠した牛の授精回数 で算出し、目標は50%~60%以上とされます。 現在牛群の受胎牛は23頭で、その合計の授精回数は44回となりますので 受胎頭数(23)÷妊娠した牛の授精回数(44)=52.3 %となります。 受胎率に関しても、乳検の個体データー等があれば、妊娠している牛の授精回数の合計から受胎率を求めることが出来ます。 また、妊娠率は発情発見率×受胎率で計算されますので、もし、発情発見率が改善されても受胎率が下がれば、妊娠率は変わらないことになってします。 一般的に、発情発見率が上がれば、受胎率は下がるような関係にあります。 |

| 受胎率が低い場合の原因 |

| ①授精適期に人工授精されなかった ②人工授精の手法に問題があった ③暑熱ストレス、乳房炎等の影響で受胎しなかった ④栄養障害 等が考えられます。 |

| 受胎率が低い場合の対策 |

| ①授精適期に人工授精されなかった 以前から、朝発情を見つけたらその日の午後に、夕方発情を見つけたら次の日の朝に人工授精をする方法が取られていましたが、現在ではこの方法を見直すべきだと言われています。それは、高泌乳牛での発情の持続時間が短くなったことにより、これまでの方法で授精を行っては、授精適期よりも遅くなってしまう場合があるからです。したがって受胎率の低い牛に関しては、現在行っている授精のタイミングを再度、検討して見る必要があります。 ②人工授精の手法に問題があった 凍結精液の取り出し、精液の融解温度と時間(35℃で約40秒で融解)、精液注入器の装着、牛の清掃と消毒(外陰部をきれいに拭き、アルコール綿で消毒してから、授精)等の授精方法は、常に基本に忠実に行うことが大切です。また、飼養頭数の増加や繁殖の定期検診後、PG等を使うことによって、数頭同時に授精する機会が増えてます。一度に3本以上の精液を融解する場合3本目の精液の受胎率が下がる事が知られています。再度、人工授精の基本を見直しましょう。 ③暑熱ストレス、乳房炎等の影響で受胎しなかった 暑熱ストレスがある場合、特に早期胚の死滅の確率が高くなる事が知られ、ヒートストレス時には人工授精よりも、受精卵移植へ切り替えた方が高い受胎率を得られるとの報告があります。また、乳房炎が、繁殖成績に悪影響をもたらすことが、知られています。作用機序はそれぞれ異なると思いますが、何らかの“ストレス”が、繁殖成績に悪影響を与えていることも認識する必要があります。 ④栄養バランスに問題があり、受胎しなかった 酪農家からの相談で“エネルギー不足、蛋白過剰で、受胎しずらいのでは?との話が一番多いように思います。実際に、ある酪農家で、卵巣嚢腫の多発と不受胎が急激に増え、その原因が一時的な蛋白過剰が原因と思われる事例がありました。このケースは、大豆粕の増給により、急激に蛋白摂取量が増加した結果、卵巣嚢腫と不受胎が多発したのではないかと思われました。 また、分娩直後から泌乳最盛期にかけては、ほとんどの牛が生理的に負のエネルギーバランスなります。したがって、その時期をいかに短くしていくかが、繁殖成績の関連の中で最も重要と思われます。 また、飼料計算ソフトのCPMデーリーの最新版では、飼料の脂肪酸の組成まで、考慮した飼料設計が可能になり、特にリノール酸について、その適切な給与量のガイドライン等も示されるようになりました。 リノール酸は、PG、黄体ホルモンの等の性ホルモンの合成に関与し、繁殖成績を改善する可能性があることが示され、実際にバイパスリノール酸の含有量が多い商品もかなり使われるようになっています。ただ一方では、乾物摂取量を低下させてしまうことも指摘されており、“繁殖改善の切り札”になりうるかどうかは、今後さらに研究が必要かと思います。 結局、栄養的な問題については、定期的に粗飼料の分析値を行いながら、牛群のバルク乳の乳成分や、乳検の成績、BCS、実際の給与状況、管理状況、カウコンフォート等を検討し、机の上の飼料設計による栄養と実際に牛が摂取する栄養も考慮して、現状の問題点を解決していくことが重要だと思います。 |

| 最後に |

前回と今回は“繁殖成績の改善”をテーマに取り組みましたが、酪農家に存在する繁殖問題には、栄養、環境、授精の技術、カウコンフォート等色々な要因が複雑にからみあっており、色々な角度から、現状の改善策を検証していく必要があります。

したがって、“繁殖成績の改善”に取り組む場合、酪農家を中心に”人工授精師“ “獣医師”“普及員”“飼料設計者”等で、色々と検討する機会を設け、各専門分からの意見を集約して問題の解決にあたれば、繁殖のみではなく農場に存在する色々な問題の解決について、効果的ではないかと思っています。

技術部 技術課 内田勇二(獣医師)