TOP > �{�Y�Z�p

�`�e�L���^�C�g�����N���b�N���ĉ������`

- Topics Board -

| �ɐB���тɂ��čl����@Part1 | 2004�N08�� |

| �g�ɐB���сh�͗��_�ƍő�̊S�� |

| �S���e�n�̗��_�Ƃ̃��[�U�[�̑��k�̂Ȃ��ŁA�g������Ȃ��A�����ɂ����A�~�܂肪�����A�����X��̋��������h���A�ɐB�Ɋւ��鑊�k���鎖�������A�K�͂���ʂ̐��ѓ��ɊW�Ȃ����ׂĂ̗��_�Ƃ̍ő�̊S���ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B ����́A���ۂ̗��_�Ƃł̓����f�[�^�[�̉�͂������Ȃ���A�ɐB���т̌���ɂ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B |

| �����̓��ʂƔɐB���т̕ω��ɂ��� |

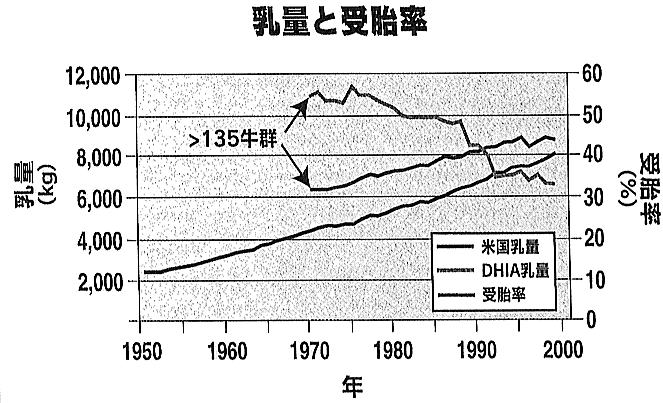

| �ȑO�A�A�����J�̃J���T�X�B�ɂăX�e�B�[�u���X����������g�ɐB�̃}�l�[�W�����g�h�̍u�`���܂����B���̍u�`�̂Ȃ��ŁA���ʂƎ�ٗ��̊W�ɂ��ăA�����J�Œ����������ʁA���ʂ͔N�X�E���オ��ɐL�тĂ������ŁA��ٗ���1970�N��55%���珙�X�ɉ�����n��1980�N��㔼����}���ɒቺ���A2000�N�ɂ�32%�܂ʼn������Ă��Ă��邱�Ƃ���������܂����B�ɐB���т̒ቺ�ɂ��Ă̐��@�����v���Ƃ��� �@���Q���N�X�傫���Ȃ�A�l��s���Ŕ�������ɏ\���Ȏ��Ԃ��������Ȃ����ƁH �A�����̂��̐����I�ȕω������l�����邱�ƁH �̂Q���������܂����B ���ɋ��̐����I�ȕω��ɂ��ẮA1980�N����1990�N�㔼�̋��ł̔ɐB���т̎����ŁA�������≩�̊����Q���L�тĂ�������邱�Ƃ�b����Ă��܂����B |

|

| �ɐB���т��r����Q�̒��� |

|

(�Q�l�����F�z�[�Y�E�f�[���[�}���@2001�N�@�X�������) �k�C���ł��u�Вc�@�l�@�k�C���ƒ{�l�H�����t����v�����ɂ��ƁA1990�N�ɂ͏�������̎�ٗ���57.6%�ł��������̂��A1996�N�ɂ�52.4%�ƔN�X�ቺ���ČX���ɂ��邱�Ƃ�����Ă��܂��B �k�C���ł��g�ŋ߂̋��͓��ʂ͏o�邪�A����s�����͂����肵�Ȃ��A�~�܂肪�����h���̖��́A�A�����J�Ƃ��Ȃ��悤�ȗv�����֗^���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B |

| �ǂ̂悤�ɔɐB���т����P���Ă����� |

| ���ۂɔN�X�ɐB���т��ቺ���Ă����X���̒��A�����ɔɐB���т��グ�čs�����ɂ��ĐF�X�Ȏ��g�݂��s���Ă���悤�ł��B�����A���_�Ƃ��Č����邱�Ƃ͔ɐB���т��ǂ��Ȃ�g���@�̖�h�͂���܂���B���������ĔɐB���т̌���̂��߂ɁA�ł��d�v�Ŋ�{�I��3�̍��ڂ����グ�A����������Ȃ���l���Č������Ǝv���܂��B �ł��d�v�Ŋ�{�I��3�̍��� �@�@�����������K�Ȏ����ɐݒ肷�� �@�A����������グ�� �@�B��ٗ����グ�� |

| �@������������ǂ����肷�邩 |

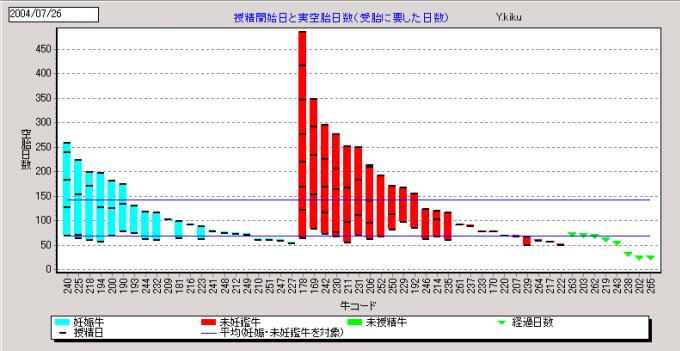

| ���ӌ�̏��������K�ɐݒ肷�邱�Ƃ���ł��B�܂��͂u�v�o�i�����ҋ@���ԁj�ɂ��čl���܂��傤�B �u�v�o�i�����ҋ@���ԁj�Ƃ́A���،�������J�n���鎞���ŁA�����ɂ�镪�،�̓��ʕω���b��t�ɂ�镪�ӌ�̒�����f���ŗ�����q�{�̉̌o�߂����Ȃ��痏�_�Ǝ��g���X�̋��ɑ��Đݒ肷����̂ł��B �u�v�o�́A��ʓI�ɂ͕��،�60���`80�����x����������Ă��܂��B ���������Ău�v�o��60���ƌ��߂��ꍇ�A�������،�40���ڂɔ�����Ă����������Ɏ��̔����҂��ƂɂȂ�A�܂��u�v�o���߂��Ă������ł��Ȃ���Ԃ������ꍇ�ɂ́A���炩�̑���l����K�v������܂��B���ۂɂ́A�u�v�o���X�̋��ɑ��Č��߂ď���������s�����Ƃ͏��Ȃ��A���،�40���`60���ȍ~�ɗǂ����������A�Ƃɂ�����������P�[�X��A������Ȃ��A���邢�͗ǂ�������Ă����炩�̗��R�Ŏ����o���Ȃ��̂́A���Ǐ�����������Ȃ�x���̂ɂȂ�Ǝv���܂��B ���ۂɁA�O�X���Љ�����_�c�a���g���ď���������ɂ��ċ�̓I�ɍl���Ă��������Ǝv���܂��B ���_DB�͓����f�[�^�[����ɖړI�̍��ڂ��O���t�����邱�ƂŁA���o�I�ɗ������Ղ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����ނƂȂ�R�{�q��i�L�����E�R�{��v�j�l�j�́A�q�����ɂŌo�Y����55�������{���A�������^�̃X�^�C���ł���Ȃ���o�Y���P��������̓��ʂ������P�T�N�x�̓�����11000Kg���z���܂����B�܂����N���玩�����a��������A����ɐ��Y���̌����ڎw���ϋɓI��簐i����Ă���q��ł��B �ɐB�̃O���t�́A�X�̋��̋�ٓ����������A�D�P���������͐A�������ŔD�ӂ��Ă��Ȃ����͐ԁA�������Ă��Ȃ����͗ŁA��ٓ����̒������ɕ��ёւ��Ă��܂��B�܂��A�e�O���t���̍����͎�����\���܂��B�Ⴆ�ΐ̃O���t240�̋��͂��łɔD�P�����̂ŁA���،��70���ŏ���������s���A���،��260����5��ڂ̎������ɔD�P�����̂ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B�܂��A�O���t�̉��̕\�͔ɐB���т�\���A�g�D�P���h�A�g�D�P���Ɩ��D�Ӌ��h�A�g���Q�S�́h��3�̋敪���ƂɔɐB���т�m�邱�Ƃ��\�ł��B���̗l�ɗ��_DB�����p���邱�Ƃɂ��A������₷���ȒP�ɓ����f�[�^�[�����H���đS�̂̔ɐB���܂��ɔ��f���邱�Ƃ��o���܂��B |

|

|

| ���ۂɎR�{�q��̏�����������݂Ă����܂��傤�B ���Q�̏���������i�D�P�E���D�ӂ̋��j�̕��ς�70.7���ŁA��ʓI�Ȑ����l�͈̔͂ɓ����Ă��܂��B�̂̐��т́A���،�50���ȓ��̎����͂Ȃ��A������������،�100���ȏ�o�߂��čs��ꂽ���͂P���݂̂ł��B�܂����ݕ��،�100���ȏ�o�߂��Ď������s���Ă��Ȃ����͂��Ȃ��悤�ł��B���������āA�̂̂�������Ă��傫�Ȗ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B ���݁A���_DB���������Ă�����Ă��郆�[�U�[��30�˂قǂ��܂����A��ʓI�ɏ�������͂��Ȃ����A�������x���X���ɂ���܂��B����Љ���R�{�q�ꂪ�ł�����������̂�������Ȃ��A����������K�Ȕ͈͂ɂ��闏�_�Ƃł����B ���ӂ��ׂ��_�́A���_�Ƃ̒��ɂ͌̂ł݂�Ə��������60���`70���ɏW�����Ă��Ă��A���،�150���ȏ�o�߂��Ď�������̂��������邽�߂ɁA���ʂƂ��ċ��Q�̕��ς��グ�A���ς̏����������80���ȍ~�ɂȂ��Ă���ꍇ������܂��B���������ĕ��ς݂̂łȂ�������l���邱�Ƃ���ł��B ���݁A�u�k�C�����_���茟������v�̕ł͕���15�N�̑S�����ς̏���������̕��ς�95���A��ٓ�����149���ƂȂ��Ă��܂��B�@�R�{�q��̋��Q�̏����������70.7���ŁA��ٓ�����117���ł��B������������K�Ȏ����ɍs���Ă��邱�Ƃ��A���ʂ̍������Q�ɂ�������炸�A���قǔɐB���т���邭�Ȃ��Ă��Ȃ��v���̂P���Ǝv���܂��B�i�S���̗��_�Ƃ̒��ɂ́A�����Ɨǂ����т̖q������邩�Ǝv���܂��B�j ���ɁA�����f�[�^�ŕ��،�̓��ʁA�����b���A���`�����AMUN�̓����ɂ��Ă݂Ă݂܂��傤�B���`���������Ă܂��ƁA����O���œ��ʂ�60Kg���L�^���Ă���̂�3.0%�ȉ��ŃG�l���M�[�s�������@����܂����A50Kg�̓��ʂY���Ă���̂ɂ��Ă�3.0%�ȏ���ێ����Ă���悤�ł��B�����b���́A���Ⴂ�X���ɂ���悤�ŋG�ߓI�ȉe����A�e�����s�������l�����܂��B�������A�����b�ɂ��Ă͓����f�[�^�[�ƃo���N���̏{��f�[�^�[�Œl���Ⴄ�ꍇ������̂ŁA�����̃f�[�^�[���r������ŁA�ēx����̋��^�ʓ����`�F�b�N����K�v�ł��BMUN�͕��ς�9.1mg/dl�Ō̂̂�������Ȃ��G�l���M�[�ƒ`�����̃o�����X���ǍD�Ǝv���܂��B |

|

| �ȏ�̂��Ƃ���A���،ォ�珉������ɂ����Ă̊Ǘ����ǍD�Ȃ��Ƃɉ����A����̔����𒍈Ӑ[���s�����ƂŁA�o�Y���N�ԕ��ϓ��ʂ�11000Kg���鋍�Q�ł����Ă��A���،�70�����x�ł̏���������\�ƂȂ��Ă���̂ł��傤�B�܂����N�ɂȂ��Ă���A�������a�@���������Ƃɂ��A���ۂɋ��^���ꂽ�Z�������̗ʂɂ��킦�A�e�����̗ʂ܂ŌX�̎������^�ʂ�������悤�ɂȂ�܂����B ���̕\��4���A5���̓������ɕ��،�60���ȓ��̌o�Y�������X�g�A�b�v���A���̓��ʂƎ��ۂ̋��^�ʁA�e�Z����������̂ł��B������قڏ����ɓ��ʂ��L�сA���l�Ɋ����ێ�ʂ��������Ă��܂��B ����́A���،ォ��X�̌̂̊����ێ�ʂ̕ω����ɐB���т��l������ۂɊ��p�ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �����ʂ�50Kg���z�����̂̒��ɂ͊����ێ�ʂ�28Kg�����鋍�����܂����B ���̗l�ȋ������ʂ͍����Ă��A���`������3.0���ňێ����A���܂�BCS�̒ቺ���Ȃ��A�������ɐB���т��ǂ����Ȃ̂�������܂���B |

| ���ӌ�����Ɠ��ʋy�ъ����ێ�ʂ̊W |

|

| ����̂悤�ȋ��Q�ł���ɔɐB���т̌����ڎw���ꍇ�́H |

| �����ނɂ����_��́A����ʂ��������Q�ł���A����������́A60���`70���ɏW�����Ă���悤�ł��B���Q�̔ɐB���т̌���̕��@�Ƃ��āg����O���̓��ʂ������A���`�������̉��x��A�����ێ�ʂ��ႭBCS�̉��x��Ă���́h�ɂ��ẮA�g���،�̔���̎����̊J�n�͂����h�g���炢�̔������ꂽ���h�A�̊ώ@���ʂ�g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��A���̋�����VWP�����i�Ⴆ��80����VWP��ݒ�j�A�z�������v���O���������g���ď���������s�����ƂŁA�����ٗ������サ�ɐB���т����シ�邩������܂���B �ɐB���т̌���̂��߂ɂ́A�����P�ɏ�������𑁂߂�̂ł͂Ȃ��A�X�̌̂̔\�͂����Ȃ���A�K�Ȏ����ɏ�����������{���邱�Ƃ���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H |

| �Ō�� |

| ����͏����������VWP�ɂ��čl���Ă��܂������A����͔�������Ǝ�ٗ��ɂ��čl�������Ǝv���܂��B |

�Z�p���@�Z�p�ہ@���c�E��i�b��t�j