TOP > 畜産技術

〜各記事タイトルをクリックして下さい〜

- Topics Board -

| 近日、酪農メディアで取り上げられる話題について | 2004年02月 |

| 乾乳期間は、60日必要か?粗飼料の消化率を知る方法は? |

| 昨年、酪農関係の講習会や酪農雑誌等で色々な酪農技術に関する技術情報がとりあげられましたが、今年最初の“技術のページ”では、その中でも“乾乳期間の短縮”と“NDFの消化率”について、実際のデーター等を用いながらその話題について考えてみたいと思います。 |

| 乾乳期間の短縮について |

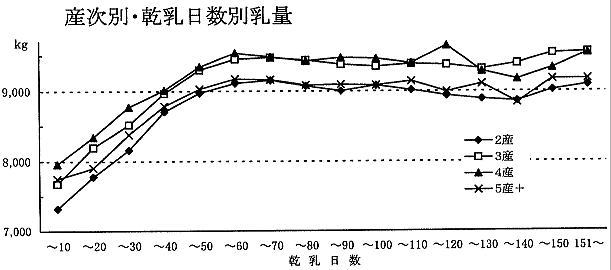

| 昨年行われたウイルアムマイナー研究所主催のトレーニング講座や、ホーズデーリーマン183号(2003)等でも現在アメリカで注目されている酪農技術として紹介されました。 実際、これまで一般的に乾乳期間は50〜60日は必要で、もし短い場合は次回の泌乳期の乳量が減少するとの認識がありました。確かに北海道酪農検定協会の個体の305日間成績、”産次別・乾乳日数別乳量“のなかで、そのデータが示されています。 |

(参考文献:平成13年度 個体の305日間成績 vol.26 社団法人 北海道酪農検定検査協会) |

| *乾乳日数が50日未満で、乾乳期間が短いほど次期乳量の低下が大きい しかし、最近の研究では乾乳期間を短縮しても次期産次の乳量に影響はないとの報告もあるようで、アメリカでは、実際に乾乳期間を42日〜45日にして(もっと短い場合もあるようですが)出荷乳量を伸ばしている、酪農家もいるようです。 この違いは何処にあるのでしょうか。 乾乳期が短くなってしまって次期産次の乳量が低下してしまった個体は、早産や、授精記録等の間違い、乾乳するのを忘れたなど、意図的に乾乳期間を短くしたのではなく、結果としてそうなってしまった場合がかなりあるのではないかと思われます。つまり、乾乳期の飼養管理が不十分なまま分娩を迎えた結果、次期の乳期の成績が不振であった牛がいたのではないかと推察しています。 実際に、経産牛の年間平均乳量が10300Kg、分娩間隔が400日で、搾乳率87%、1群TMRの某フリーストール牛群で乾乳時の乳量(乾乳直前の乳量ではなく、乾乳される前の最後の乳検の記録)と分娩直後の乳量(分娩後最初の乳検での記録)を比較してみました。 |

| A農場 乾乳日数が50日以下の牛の乳検データ |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

乾乳前の乳量:前産次の乾乳前の最終の検定乳量 分娩後の乳量:今産次の分娩後の最初の検定乳量 |

| 現状の状況 |

| 1群FS 搾乳牛65頭 乳検成績 年間平均乳量 10300Kg 搾乳率 87% 平均 乾乳日数56日 空胎日数 120日 分娩間隔 400日 乾乳は2群管理 分娩後の乳房炎になる個体はいる。 繁殖成績が良く、乾乳直前の乳量が高い個体は実際には乾乳期は50日以下になっている牛が多い。 この結果を見ると、乾乳日数が40〜50日程度の牛でも高い乳量を示す牛がいることが理解できます。また、そのような牛は分娩間隔が短く、乾乳直前の乳量も高い牛が多いことも解ります。ただし乾乳日数が30日以下の場合になると次期産次の乳量が低い個体が多いようです。乾乳日数が30日以下の個体が乾乳期の管理が不十分なまま分娩してしまった個体と考えられます。 乾乳期間が40〜50日であった牛で分娩後問題なかった個体は、乾乳期間は短くても、分娩2週間前にはクロースアップへ移動され、分娩のための十分な飼養管理がなされていたことが考えられます。 また、今回のセミナーでDrジョンソンは乾乳時に乳量が20Kg以上の泌乳を行っている牛の場合、乳頭口が80日以上開いており、乾乳時に乳房炎への感染のリスクが高くなることを説明し、その対策として乾乳の1週間前に“乾乳直前グループ”を作り藁(ストロー)と適切なミネラル、ビタミンを給与し産乳量を強制的に低下させる方法を紹介しています。 したがって従来の乾乳期間(60日)で、乾乳期を迎えたとき、乳量が高い牛の場合、乾乳直前グループによる乾乳期の短縮は、経済性の向上だけでなく疾病の予防にも役立つことになります。この技術は繋ぎ牛舎では、すぐに応用が可能ではないでしょうか? ただし、すべての牛に適応するわけではなく、この様な技術を取り入れるためには、繁殖状況が良く、乳量の高い牛がその条件とされるでしょう。実際、乾乳期の短縮については、乳検データにおける個体の成績や乾乳期の管理状況等を考慮し、条件を満たしている牛について試験的に取り入れてみたらいかがでしょうか? |

| 2)NDFの消化率(NDF-d)について |

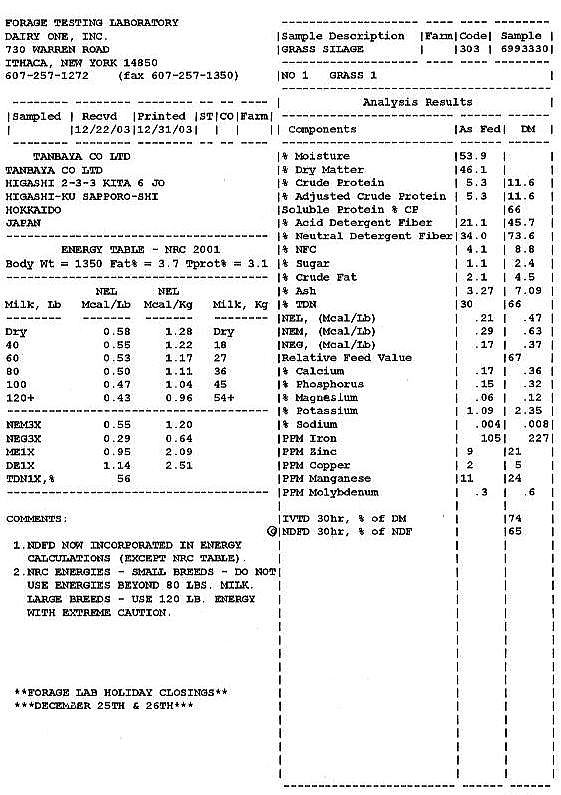

| 2001年にNRCが改定され、講習会や酪農雑誌等でその改定された内容や、新しい考え方が紹介されています。TDNの計算式も乾物摂取量、使用する飼料の組み合わせ等でエネルギー濃度が変化するようなシステムに変わっていますが、基本的な計算式は TDN=tdNFC+tdCP+tdFat+tdNDF で示され、それぞれ真の消化率を出すために必要な分析項目や、穀類であれば加工方法などエネルギーを算出するためにより多くの要素が考慮されています。 この計算式の中で特に消化率の変動が大きいと思われるのはNDFの消化率ではないでしょうか? tdNDF(可消化NDF)は、NRCでは下記の式で算出されます。 tdNDF =0.75×(NDFn-L)×{1-(L/NDFn)0.667}*NDFn=NDF-NDFIP(NDFに含まれているCP)、L=リグニン したがって、NDFの消化率(以下NDF-d)は、リグニンやNDFIPがわかれば、計算可能となります。 現在、日本の分析センターではNDF-dについての分析は出来ませんが、アメリカのDairy One(以前のニューヨークDHI)ラボでは、NDF-dについての分析が可能です。 そこで今回、ユーザーからの要望によってグラスサイレージ1番のNDF-dについて分析を行いましたので、その結果についてお知らせしたいと思います。 |

|

| 現在、Dairy oneに分析を依頼すると、ほぼ10日前後で分析値の結果が分かります。また現在ではNRC2001対応のエネルギー価についてもコメントされていますので、興味のある方は分析を依頼されたらいかがでしょうか? 今回送ったグラスサイレージの30時間のNDF-d (NDFD 30 hr:In vitroでルーメン溶液とバッファーを使って30時間培養し消化率を求める方法)は、65%(NDF中の割合)でした。現在この値を評価する方法がわかりませんので、2001〜2003年にDairy oneで行われたグラスサイレージの分析値447の結果と比べてみました。 なおDairy oneでは、最近分析を行った飼料(粗飼料、濃厚飼料ともに)を各項目別に集計しそのデータをホームページで検索できるようにしています。 今回、比較したデータはこのホームページから入手したデータを用いています。 Dairy oneの分析値の平均は61.8ですから、平均よりも高い値であったことになります。現在NDF-dのガイドラインがどれくらいなのか分かりませんが、Dairy oneで分析を行ったグラスサイレージのなかでは良いと評価しました。 今後も同じ農場で粗飼料の変更に伴い継続的にNDF-dを分析し、各グラスサイレージの変更に伴う乾物摂取量や、乳成分、乳量等の変化を評価していけば個々の農場におけるNDF-dの評価や、ガイドラインの作成なども可能となるのではないかと思います。 |

| 最後に |

| 現在、北海道の場合、ホクレン、十勝農協連等で粗飼料分析でOCW(飼料中の総繊維)、OCC(細胞内容物:蛋白質、脂肪、糖、デンプン、有機酸)が分析され、さらにOCWはセルラーゼ処理によってOa(高消化性繊維)とOb(低消化性繊維)に分類されます。したがってOa分画の多い粗飼料は消化性が良いことになります。 もし継続的にNDF-dを分析出来なければ、Oa分画に注目してみるのが、その代案として考えられます。また、今後、実際のフィールドでの応用としては収穫時にNDF-dを分析し、NDF-dの高い粗飼料を、分娩直後〜泌乳ピークを迎えている牛や、夏場乾物が低下するような場合に使用する給与形態を考慮することなどで、より消化性の高いサイレージを有効に使用する給与体系も可能になるかもしれません。 NDF-dについては、飼料設計等に組み込むような試みも行われるかもしれません。今後もより多くの情報を集め、実用的な活用方法について検討していきたいと思います。 今年も、今回紹介した技術情報や、現場に役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 |

技術部 技術課 内田勇二(獣医師)