TOP > �{�Y�Z�p

�`�e�L���^�C�g�����N���b�N���ĉ������`

- Topics Board -

| ���_�o�c�f�[�^�x�[�X�i���_DB�j�̊��p�ɂ��� | 2003�N09�� |

| ���_�o�c�f�[�^�x�[�X�i�Ȍ㗏�_�c�a�Ƃ��ċL�q�j�̊T�v |

| ���_�c�a�Ƃ́A�e�{�Y�W�c�̂��ʂɒ��������f�[�^�𒆉��{�Y��������ĊǗ����A���_�Ƃ��K�v�Ȏ��ɁA�C���^�[�l�b�g��p���Ē��ڗ��p�ł���V�X�e���ł��B���̊�b�f�[�^�̒��ɂ́g�o�c�f�[�^�h�A�g�����f�[�^�g�A���_��b�����h�����܂܂�܂��B ���̗��_�c�a�𗘗p�ł��郆�[�U�[�� �@�@���_�o�c�Ҏ��g �@�A���_�o�c�҂ɏ��F���Ă��炦���A�x���ґg�D �Ɍ��肳��Ă��܂��B �x���ґg�D�͊e�n��̓����g�����������Ă���P�[�X���قƂ�ǂł��B���ǂ��O�g�������N�̏t�ɁA�����̃��[�U�[���珳�F���A���ԑg�D�Ƃ��Ă͗B��̎x���ґg�D�Ƃ��āA���_�c�a�ɉ������܂����B���݂ł́A���F���������[�U�[�̓������𗏔_�c�a����_�E�����[�h���A���_�Ƃ̋��Q���т̔c���⎔���v�Ȃǂ��܂߂����_�̉��P�Ȃǂɖ𗧂Ă��܂��B ���̃V�X�e���ɂ́A�f�[�^���O���t��������A������x���H�\�ȕ��̓\�t�g��������Ă��܂��̂ŁA���낢��Ȋp�x���狍�Q�͂��鎖���\�ł���A�����̃f�[�^�����L���Ɋ��p���邱�Ƃ��ł��܂��B�@ |

| ���_�c�a�̉�̓\�t�g�̊�{��ʂɂ��� |

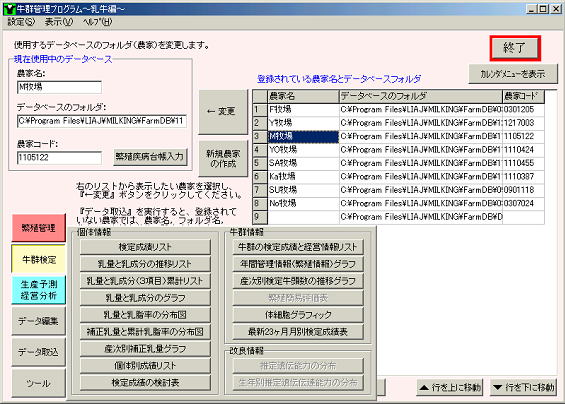

| ���_�c�a�ɉ�������ƁA���̓V�X�e���̃\�t�g���z�z����܂��B�x���҂̏ꍇ�A�����̗��_�Ƃ̃f�[�^����͂��܂��̂Ŏ��{��ʂ��قȂ�܂����A���̓V�X�e���̎�@�͓����ł��B �����f�[�^����荞�ꍇ�́A��ɗp����̂����Q����̉�ʂɂȂ�܂��B���Q����̉�ʂ͊e���ڂɕ�����A���̖ړI�ɉ����ĕ��͍��ڂ��I���ł��܂��B���������āA���낢��Ȋp�x���狍�Q�͂��鎖���\�ƂȂ�A�����̃f�[�^�����L���Ɋ��p�ł���悤�ɂȂ�܂��B |

|

| ���Q����̍��ڂɂ��� |

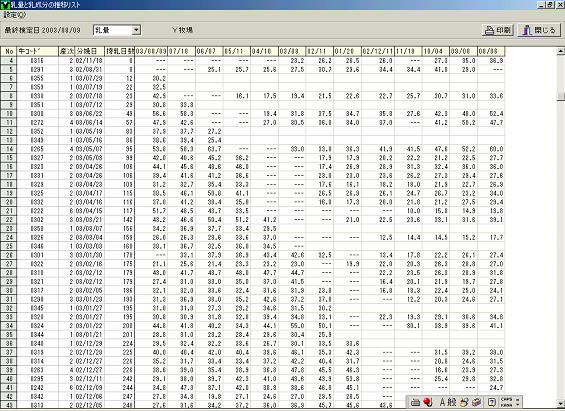

| ���Q����̌̏��̍��ڂ͂P�S���ڂɋy�т܂����A�����g�� �@���̐��у��X�g�i�̂̌�����f�[�^�ƌ��萬�уf�[�^�j �A���ʂƓ������̐��ڃ��X�g�i���̓�����ߋ��P�N�Ԃ̌̂̓��ʁA�����b�A���`���AP/F��ASNF�A�̍זE�AMUN�̐��ځj �B���ʂƓ������̃O���t �C���萬�т̌����\�i�����̌�����̓��ʁA�������ƑO���̔�r�j�A���Q�̌��萬�тƌo�c��X�g�i������̐��тƉߋ��̐��т̔�r�j �D�N�ԊǗ����i�ɐB���j�O���t�i�����̔N�ԔɐB���тƉߋ��̐��т̔�r�j �E�̍זE�̃O���t�B�b�N�i�̍זE�A���j�A�X�R�A�Ɋւ�����j �F�ŐV24�������ʌ��萬�ѕ\�� �𒆐S�Ƀf�[�^�����Ă����܂��B �Ⴆ�A�B�̓��ʂƓ������̃O���t�͊e���ڂ����،�����̐��ڂɔ����ăO���t������Ă��܂��̂ŁA���ɉ���₷���Ȃ��Ă��܂��B�܂��A�e���ڂƂ��ɁA���ёւ��i���،�����A���ʁA�������ȂǂŁj���\�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���ׂ�����͂��o����悤�ɂȂ��Ă��܂��B |

|

|

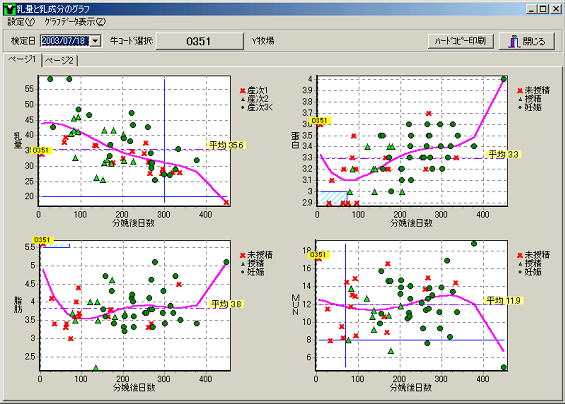

| ���،�����̓��ʂ̐��ڂł́A���Q�̗����m�邱�Ƃ��e�Ղɏo���A�}�E�X�Ń|�C���g����ǂ̌̂�������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�Ⴆ�Ε��،�����b��5.5%�ƍ����̂́A351�Ԃł��邱�Ƃ�����A���̌̂̓��ʁA���`���AMUN���\������܂��B ���ʂƓ������̐��ڃ��X�g�͍�������̒Z�����ɕ��ёւČ��邱�Ƃ��ł��܂��B���������ƕ��،�̗����オ��͗ǂ��悤�ŁA������ʂ������i50Kg���Ă���j���͑O�����ł��s�[�N����60Kg�ȏ�̍������ʂł������Ȃǂ������ł��܂��B ���̑��̍��ڂ��O���t��\�𗘗p���āA�̂̂��ׂ����f�[�^������ɏڂ����ȒP�ɒm�邱�Ƃ��o����̂��ő�̓����ł��傤�B |

| �ɐB�Ǘ��̊�{��� |

|

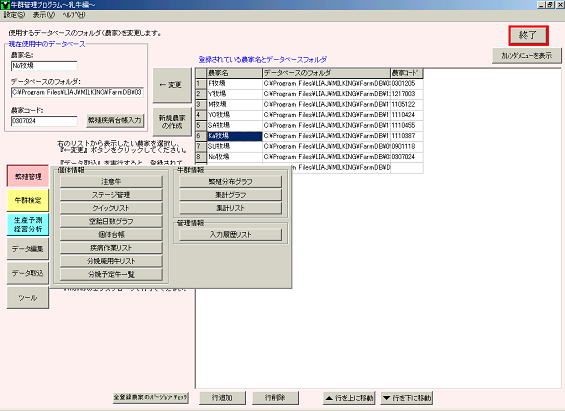

| �ɐB�Ǘ��̍��ڂ́A����ł̃A�b�v�f�C�g�̃f�[�^�Ƃ��Ȃ�Ⴄ�ꍇ������܂��B���ۂɂ��郆�[�U�[�����_�c�a�̔ɐB�Ǘ��f�[�^�ł͔D�P�ƕ\������Ă��邪�A���ۂɂ͖��D�P�ł���A�Ȃ��H�Ƃ̑��k�������Ƃ�����܂����A�����炭�A�����̃V�X�e���ł́A70���m�����^�[���i������V�O���������Ȃ����͎̂����I�ɔD�P�Ƃ���P�[�X������̂ł͂Ȃ����j�ŁA�D�P�ƌ��Ȃ��ꍇ��A���m�Ȏ������Ȃ���Ȃ��ꍇ���A����Ǝ��ۂ̐��тƂɈႢ���o�Ă���ꍇ������̂ł��傤�B���������āA�ɐB�Ǘ��Ɋւ��ẮA��萳�m�ȃf�[�^�𗏔_�Ƃ�ɐB�̒�����f��������Ă���b��t�����ړ��͂��鎖���]�܂����Ǝv���܂��B���ꂪ�o���Ȃ��ꍇ�A��萳�m�Ȏ�����A�����̔D�P�Ӓ蓙���s���A����Ɠ����f�[�^�Ƃ̂������ő傫�Ȍ덷���Ȃ��ɂ���K�v������܂��B �ɐB�Ǘ��̍��ڂɂ��Ă͑O�L�����悤�Ȕw�i������܂��̂ŁA�N�C�b�N���X�g��A��ٓ����̃O���t���Q�l�ɂ�����x�ɂ��Ă��܂����A����͐��m�ŃA�b�v�f�[�g�ȔɐB�f�[�^�𗏔_�Ǝ��g�œ��͂��Ă��炦��悤�Ɍ[�ւ��Ă��������Ǝv���Ă��܂��B |

|

|

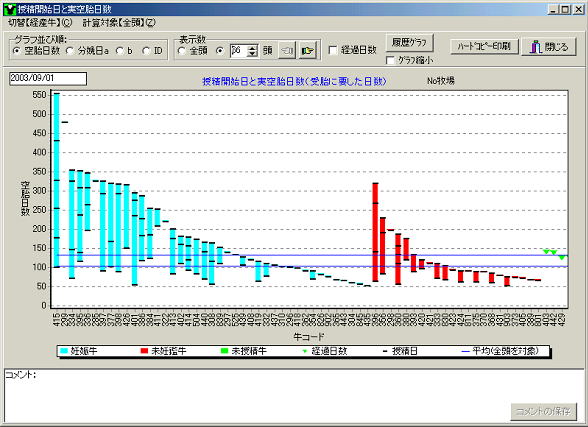

| �N�C�b�N���X�g�ɂ�JMR(���Q�̔ɐB���w�����������̂ŖڕW�͂Q�O�ȉ��j�A���ΔD�P���A����������A��ٗ��A��������A��ٓ����A���؊Ԋu�A�o�ϑ������̍��ڂ�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B �܂��A��ٓ����̃O���t�́A�D�P���A�������̋��A�����������F�������Ď���������J�n�̓������ق܂Łi����ٓ����j������̉A�����̊Ԋu�����O���t����ǂ݂Ƃ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B���Ƃ��A401�i�D�P���A�j�̏ꍇ�́A��ٓ�����300�����x�ŁA4��̎����ŔD�P�����̂ł���A�P��ڂ̎��������،�50���ōs��ꂽ���A2��ڂ�230�����x�ł���A1��ڂ�2��ڂ̎����ɂ��Ȃ�Ԋu�������Ă��邱�Ƃ��ǂ݂Ƃ�܂��B ���̂悤�ɁA�e�̂̔ɐB�̏ڍׂɂ��Ă��e�Ղɔc���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B |

| ���_�c�a�̖��_�ƍ���̊��p�@�ɂ��� |

| �����Љ���A���_�c�a�͌̂̃f�[�^������ł̋��Q�̏�c������̂ɂ͕֗��ȃ\�t�g�ł��B�ɐB�f�[�^��������̃f�[�^�f�������m�ȃf�[�^����͂��Ă����A���Ȃ萸�x�̍����ɐB��m�邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B���_�ƂɂƂ��ẮA���Ȃ�L�p�ȕ��̓\�t�g�Ƃ��Ċ��p�ł���Ǝv���܂��B �����A�ꗗ�\�ŋ��Q�S�̗̂���f����ꍇ��A�e�Y���̃s�[�N���ʂ̔�r�Ȃǂ́A����܂łƓ��l�ɓ������ѕ\�����Ȃ���A���_�c�a�����p����`�����Ȃ�������܂���B ���_�c�a�̓��[�U�[�̗v�]�ɓY�����`�ʼn��P����锭�W�r��̃\�t�g�ł��B���ۂɈȑO�v�]���Ă������ڂ����ǔłł͎��������悤�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���ケ�̂悤�ȓ_�ɂ��Ă����������v�]���Ă��������Ǝv���܂��B ���݁A�����ɉ�������Ă��闏�_�Ƃ̊F�l�ɂƂ��ẮA���Q�̔ɐB����ʁA�������͂��A���̉��P�Ă��l�������Ŕ��ɗL���ȕ��̓\�t�g�ɂȂ�ł��傤�B �Ȃ��A���̃\�t�g�ɋ����̂�����́A�k�C�����_�{�Y����i�O�P�P�|�Q�O�X�|�W�T�T�O�j�ւ��₢���킹�����Ƃ���ɏڂ������鎖���ł��܂��B�܂��A�O�g�����x���҂ɓo�^���Ă���܂��̂Ŋe�x�X�̉c�ƒS���҂ɂ��C�y�ɂ����₭�������B |

�Z�p���@�Z�p�ہ@���c�E��i�b��t�j