TOP > 畜産技術

〜各記事タイトルをクリックして下さい〜

- Topics Board -

| 肉牛育成牛について考える | 2008年06月 |

| 和牛育成の飼養管理方法について |

| 近年、北海道でも和牛の繁殖を中心に飼養頭数が増える傾向にあり、繁殖牛の飼養頭数は、鹿児島、宮崎に続き、第3位になっています。和牛繁殖農家の経営規模の拡大はもちろんですが、酪農家でも一部、和牛繁殖部門を取り入れるケースや、酪農家の和牛の受精卵移植の取り組みなど、北海道では、今後も和牛の子牛の増産傾向は続くことが予想されます。弊社のお客様からも、和牛の育成技術に関する相談が増えてきていますが、飼養管理技術の確立は不十分のようです。 そこで、今回の技術のページは、“和牛の育成期の管理方法”について考えてみたいと思います。 |

| 和牛の育成期の管理のポイント |

| 1)出生後の初乳の給与法について |

| 和牛の母牛から初乳を自発哺乳させる場合 |

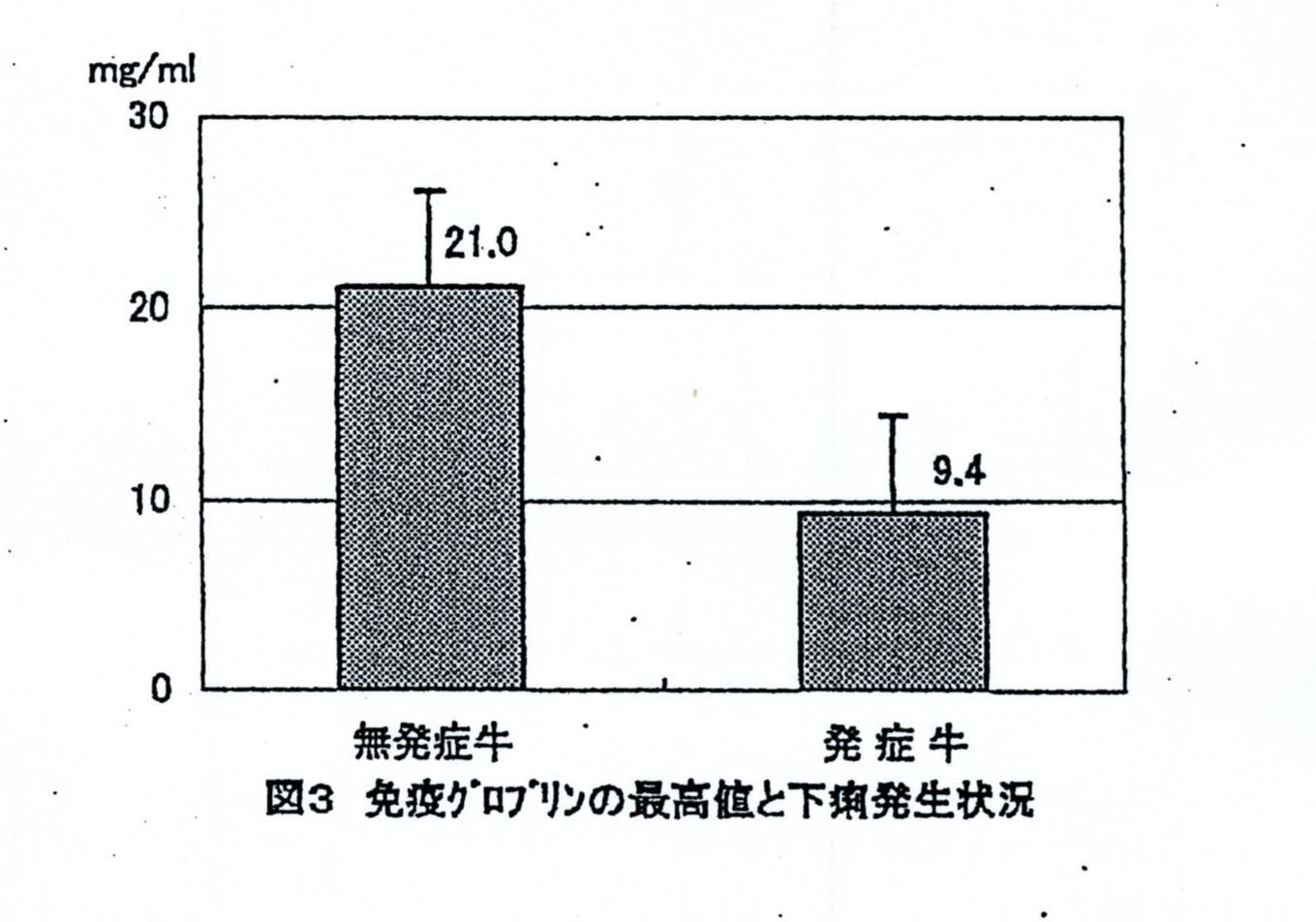

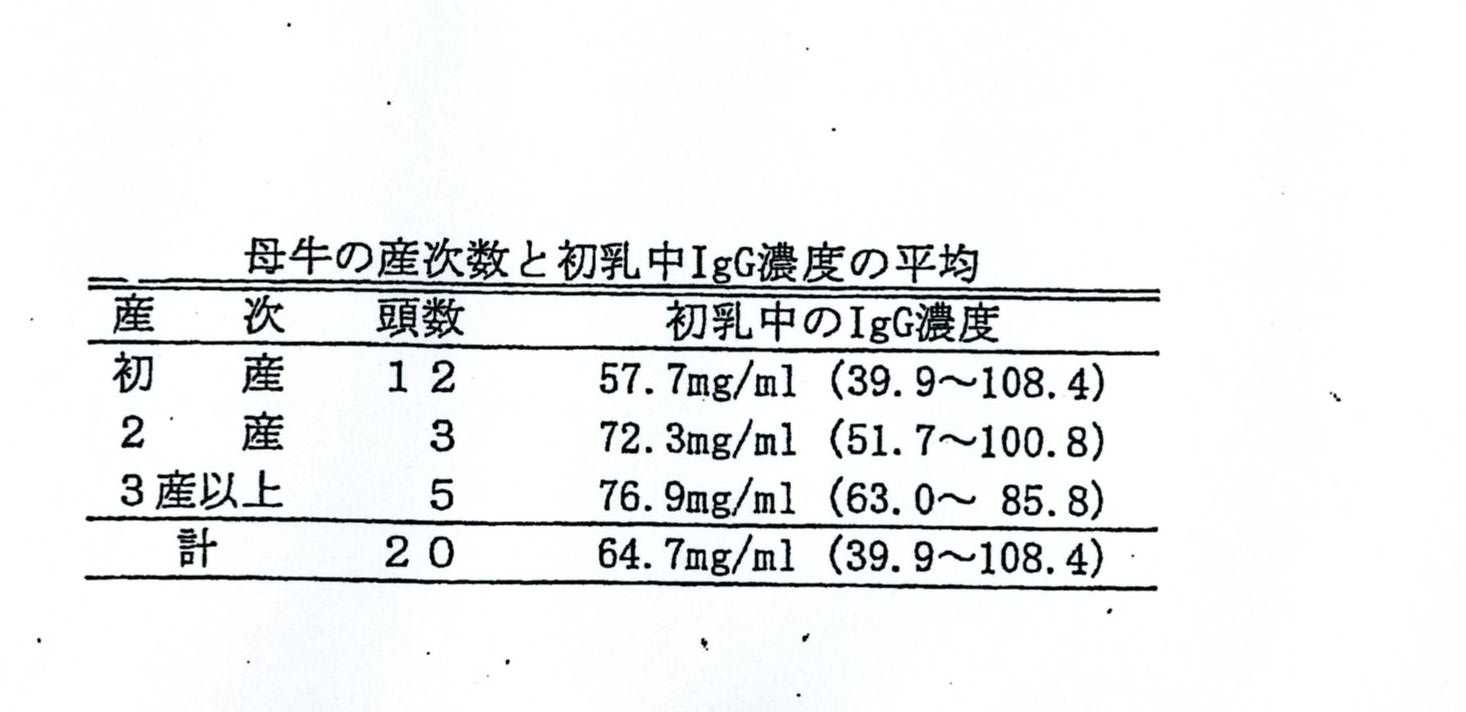

↑画像クリックで拡大します (岡山総合畜産センター研究報告12 2001年より引用) | 乳牛の場合と異なり、和牛の場合、分娩後は直接、母牛から自発哺乳させる管理を行っている農場が多くみられます。この場合、特に注意する必要があるのは、品質の良い初乳を十分飲んでいるかが大切です。特に母牛が初産牛の場合は、初乳の量、品質とも不十分なケースもあり、注意が必要です。 |

| ホルスタインの初乳を給与する場合 |

| 2)哺乳期から育成期飼料へ給与の移行期 |

| 哺乳について |

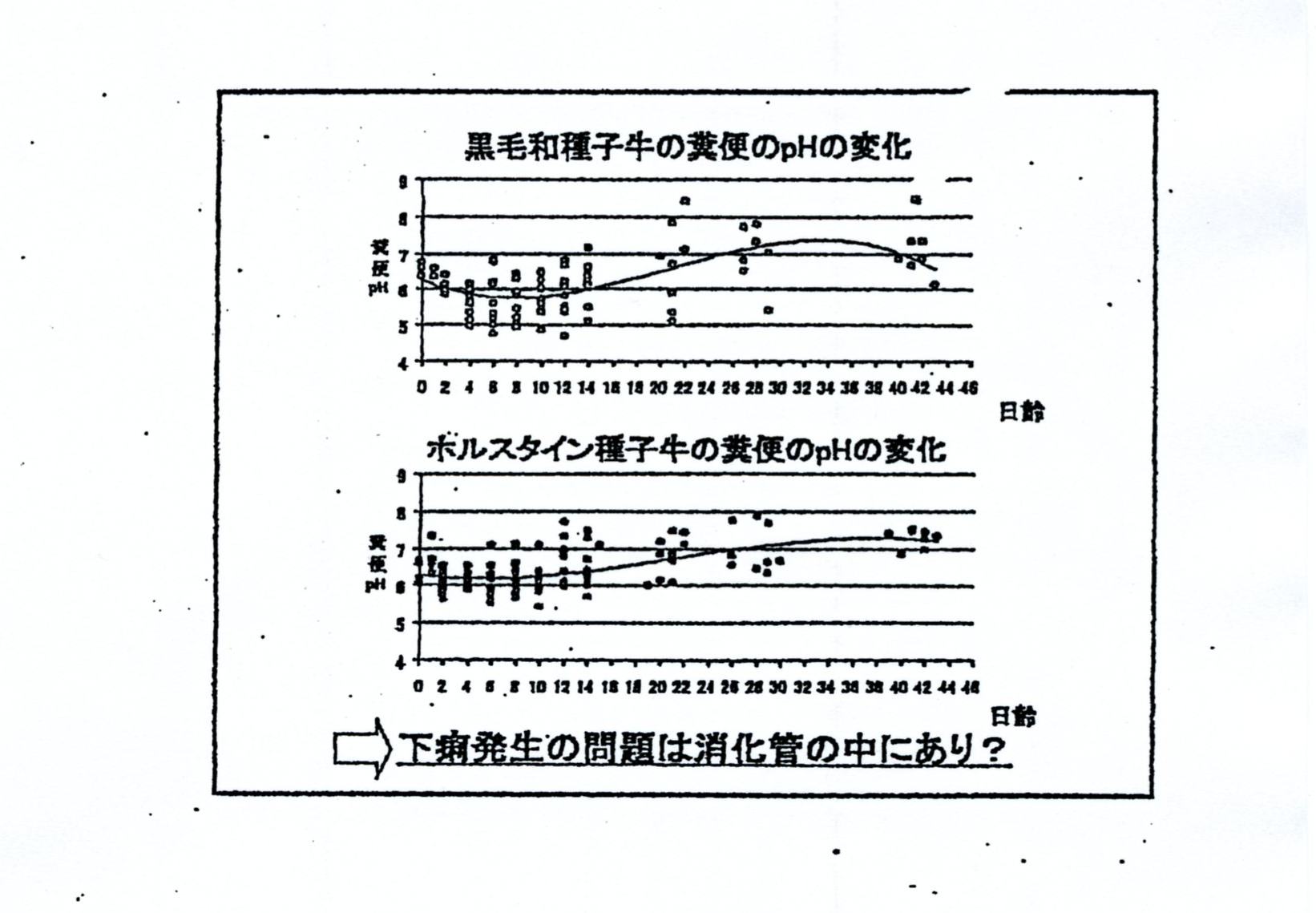

↑画像クリックで拡大します 昭和産業 “子牛疾病予防講習会より引用” | 和牛子牛の場合でも、カーフハッチや哺乳ロボット牛舎で代用乳(ミルク)を給与する管理が徐々に増えてきています。 和牛子牛はホルスタイン種よりも出生体重は小さく、消化器官の能力の差で下痢等が発症しやすい傾向にあるようです。 子牛糞便のpHの変化(和牛子牛のほうがホルスタインよりpHのばらつきが大きい) |

| スターター・水・乾草の給与について |

| スターター(易発酵性の炭水化物)の給与はルーメンの絨毛の発達に最も重要です。近年では、“えん麦”のように外皮がある穀類が、伸びた絨毛を“スクラッチ”することでより正常な絨毛の発育を促す効果も報告されています。また水の供給はルーメン微生物の発育のために必要です。ミルクは第2胃溝反射により、第4胃へと送られます。 そのため水の給与を行なわなければ、第1胃に水の供給が出来ないことになり、ルーメン微生物の発育が遅れることになります。 したがってスターター、水は生後1週間程度から、給与すべきです。 また、乾草の給与については、近年、色々な意見がありますが、ルーメンの筋層の発達を促すことや、哺乳中の牛でもハッチ内の麦稈等を食べているケースの報告もあり、早期に乾草を給与する場合はスターターの摂取を低下させない量(約200g程度が目安)を食べやすい形状に切断し、給与したほうが良いと思われます。 |

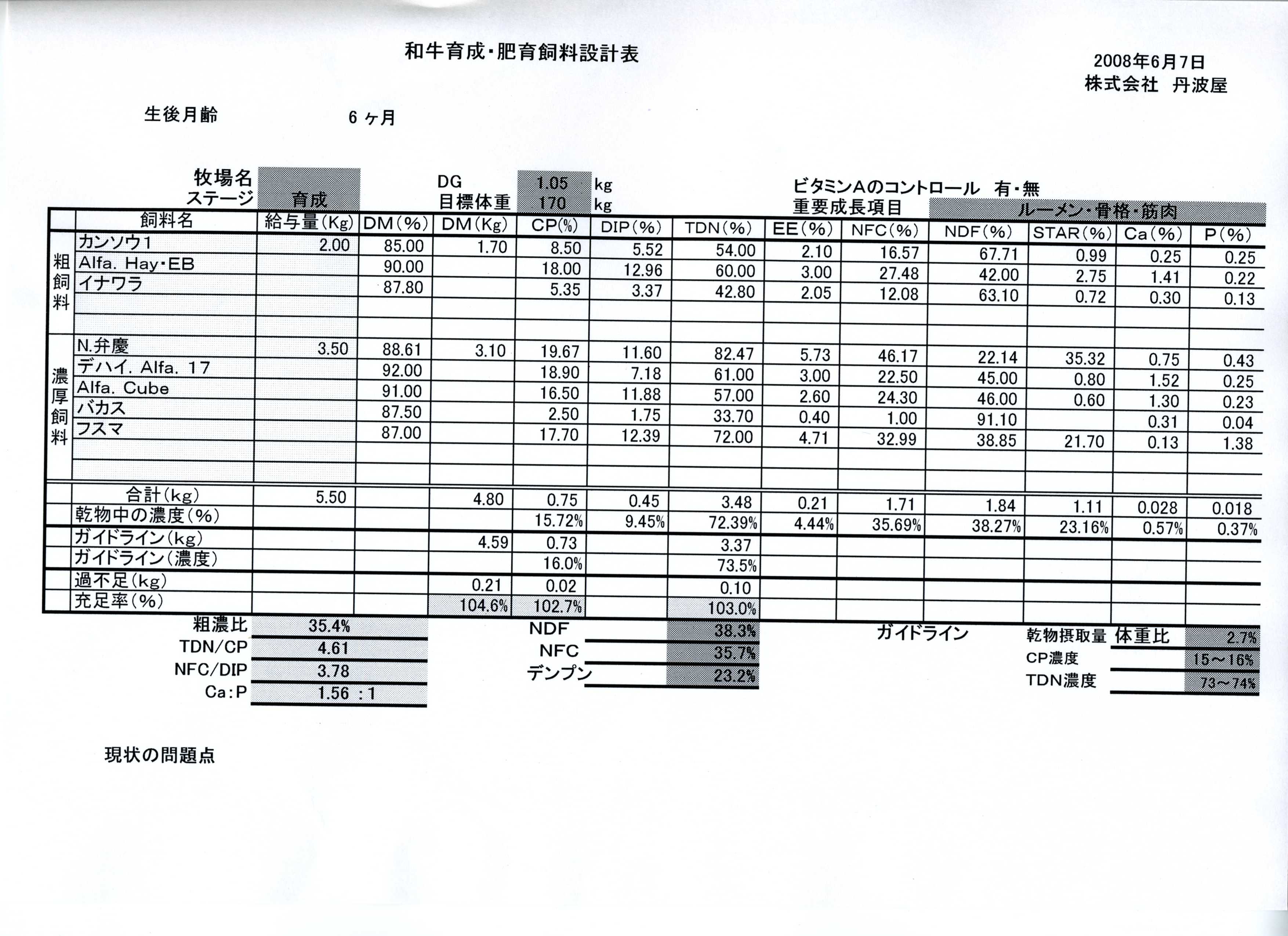

| 3)育成期(素牛出荷まで)の管理 |

| 育成期の配合飼料は 1)嗜好性の良い原料を使っている。 2)ルーメン絨毛を発達させるため易発酵性(デンプンや糖)炭水化物が多く、ルーメン上皮を刺激する穀類が配合されている。 3)ルーメンの発達が十分でない(特に育成前期)ため、分解性蛋白とバイパス蛋白のバランスが考慮されている。 4)抗病性を考慮し、ビタミンA,ビタミンEや亜鉛メチオニン、有機ミネラルが配合されている。 5)粗飼料(例えば、ルーサンキューブなど)も配合され、穀類と繊維のバランスも考慮している。 6)生菌剤などが使用されているもの などの点に注意し、選択すべきです。 |

| まとめ |

| 哺乳時の疾病の発症の有無や、衛生、環境状況は、子牛の発育に大きく影響します。今回は、子牛衛生プログラムやワクチネーションについては触れていませんが、まずは、感染症、下痢、肺炎などの疾病の発症を防ぐ管理が重要です その点を改善した上で、現状の栄養管理を再確認し、問題点の改善を行なえは“市場で評価される子牛”の生産は可能です 技術部 技術課 内田勇二(獣医師) |