TOP > 畜産技術

~各記事タイトルをクリックして下さい~

- Topics Board -

| 光周期コントロールについて | 2003年02月 |

| 冬季では日が暮れるのが早くなっているため、夕方に酪農家のお宅を訪問すると夜と変わらないほど牛舎内が暗くなっているケースが見られます。中には、照明を点灯させ、一日のうちで一定の時間は牛舎内を明くなるようにしている酪農家も見受けられます。 このような取り組みを行っている酪農家にお話をお聞きしたところ、冬季の短日周期を照明によって長日周期に変えることで、乳量のアップ等生産性の向上を期待しているとのことでした。 人為的な光周期コントロールは養鶏や園芸等の分野ではすでに実用化され、生産性を向上させる技術として活用されています。一方、乳牛では、一部アメリカ等の海外の酪農家において実践されており、経済的な効果も認められているようですが、日本において本格的に取り組まれている方は少く、技術情報もさほど多くないのではないかと思われます。 今回は、この光周期のコントロールをテーマにしてみたいと思います。 |

| 光周期コントロールについての研究 |

| アメリカで光周期コントロールの文献( John P. Chastain、Supplemental lighting for improved milk production)を要約してみると光周期コントロールの手法は 1)16時間~18時間連続して明るくし、6時間~8時間暗い時間を作るようにコントロールする事 2)照度は飼槽エリアを10~20フットキャンドル(fc)にすること ※(1fcは、10.8ルクス) このような牛舎照明により光周期を人為的に操作することで生産性の向上が見られたとしております。光周期コントロールの効果として ①乳量が8%ほど(5%~16%の幅が見られる)増加した ②乾物摂取量は、6%ほど増加した ③乳牛にたいしてマイマスの影響は無かった ④育成牛にたいして性成熟や成長が早くなる などのような反応が認められることを報告しています。 しかしながら最近の研究では、牛は一日の多くの時間ベッドに横臥しているということを考慮すると、照明は飼槽エリアだけではなく牛舎全体を明るくする方が効果的だとの意見もあり、その場合牛舎全体が15fcの強度で照明されるべきとしています。(ガナー ジョセフソン、ホーズデーリーマン176号、 2002等) この時の照度は、牛の目線の高さ(90cm)で測定する事としており、照度が10fcであっても生産性の向上が認められるレベルとしていますが、埃や汚れで照明強度が低下することなども考慮したうえで、推奨値を15fcとしたようです。 また、フリールトール牛舎においては鎖などで吊り、各照明器具をコードとプラグを使って設置し、照明器具の交換や掃除等も考慮したうえで設置する事も適切な照度を効果的に保つポイントとしてしています。さらに、最近の研究では乾乳牛においては泌乳牛とは逆に、短日周期にした牛の方が、長日周期の牛よりも分娩後により高い乳量であったことも紹介しています。 |

| 光周期コントロールの実例について |

| ①繋ぎ牛舎での例 |

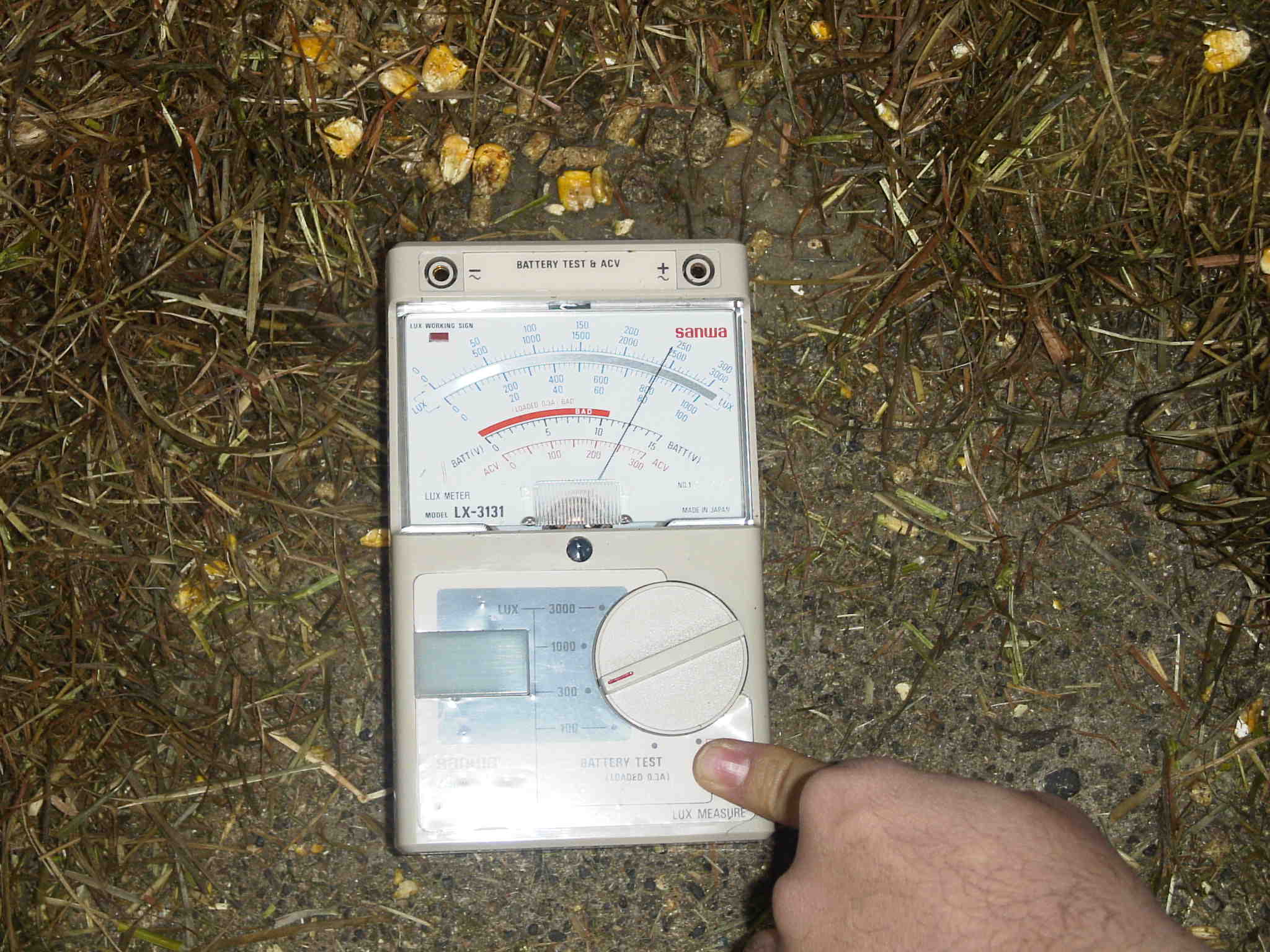

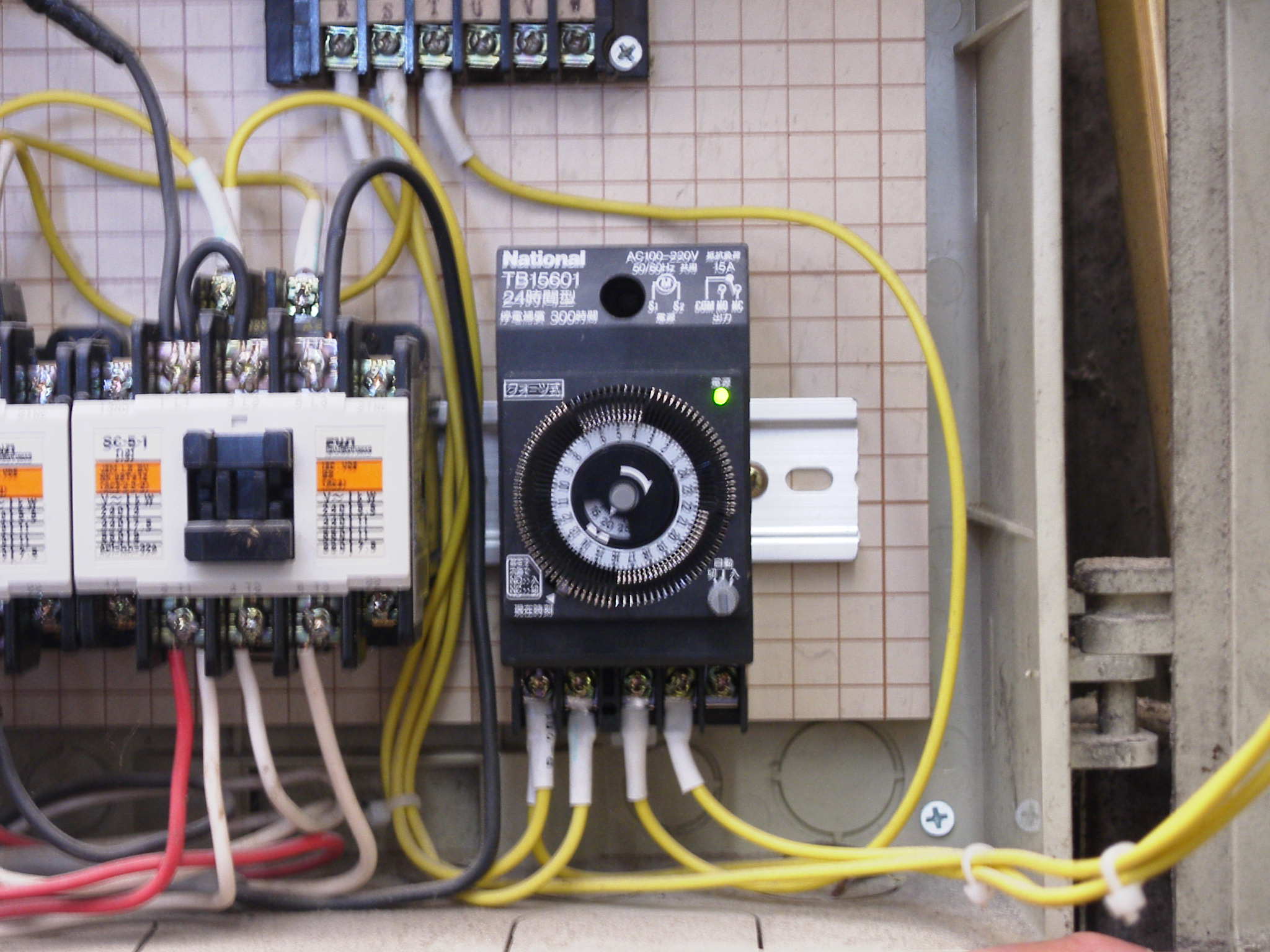

| 繋ぎ牛舎で光周期のコントロールに取り組まれている豊富町の鈴木氏の牛舎の実例を御紹介いたします。 鈴木氏は経産牛約70頭を飼養し、対尻式の繋ぎ牛舎でニューヨークタイストールの連続水槽やトンネル換気などを実践されています。さらに新しい取り組みとして光周期コントロールにチャレンジしているとのお話でした。 現在の光周期のコントロールの手法として約16時間明るくし8時間暗くする方法(タイマーは用いていない)をとっています。現状では照明時間をコントロールしただけで照度が十分ではないため、生産性の向上がはっきりとしないのではないかとのお話でした。 そこで、筆者は実際どれぐらいの照度であるか、照度計(写真1、2)を用いて測定することにしました。 一般的に、繋ぎ牛舎では蛍光灯を使用している場合が多く、鈴木氏の牛舎においても蛍光灯を用いております。(写真3,4)。 |

写真1 |  写真2 |  写真3 |  写真4 |

| 現在、照明器具の数はベット4つに1つの割合で蛍光灯(36W、110cm、昼光色40型の蛍光灯1個使用)が設置されています。今回は最も明るい場所と暗い場所の照度を測定してみました。 蛍光灯の照明が最も高いと思われる牛の前(牛が立った時の目線の位置)の照度は13fc、飼槽の面で7.4fcと、現状で最も明るいと思われる場所も十分な照度(15fc以上)には若干足りないようです。 また、蛍光灯の照度が低い場所では、牛の前でも5.6fcの照度しかなく十分な明るさが確保されていませんでした。 このようなことから、今後鈴木氏は飼槽側に蛍光灯を移動し、さらにベット2つに蛍光灯1つの割合で設置し、(現在の倍の数)適切な照度を確保出来るように照明設備を改善するとのお話でした。 |

| ②フリーストール牛舎での例 |

| 【ケース1】 山家氏は光周期コントロールに取り込まれて3年目になります。しかし、光周期コントロールを始めてから乳量の伸び等など効果があったかどうかについての判断は難しいとのお話でした。現状のフリーストールでの設置の状況は写真5,6のようになっています。 光周期コントロールに取り組む前には蛍光灯のみのフリーストールでしたが、光周期コントロールを行う際、蛍光灯のみでは照度が足りないと判断し、水銀灯を飼槽側に4カ所増設して、タイマーにより16時間明るく8時間暗くなるように光周期コントロールを行っています。 現状の照度がどれくらいか、午後3時と午後6時(日没後)に実際に測定してみました。牛舎内において、午後3時に照明を点灯し照度を測定してみた結果、水銀灯を設置した場所の直下では19.4fcの明るさがありましたが、少し離れたベッドでは7.8fcの場所もありました。また、午後6時の日没後では、水銀灯の直下場所では、11fcを確保できているものの、ベッドでは3fc程度しかない場所もありました。(ちなみに午後3時に屋外で照度を測定しましたが、今回用いた照度計では最大で3000ルクス(277fc)まで測定できるのですがそれ以上の照度があり測定不能でした。屋外の照度は、非常に高いことが認識できました) 【ケース2】 羽石氏も山家氏とほぼ同時期に光周期コントロールに取り組まれており、結果として乳量が若干ではあるが伸びているのでは?とのお話をされておりました。羽石氏も山家氏と同様にタイマーを用いて時間をコントロールし、照度は取り付けの際に測定し飼槽側がだいたい10fc以上にとなるよう、蛍光灯に加え水銀灯を8個取り付けたとのお話でした。(写真7,8) |

写真5 |  写真6 |  写真7 |  写真8 |

| 羽石氏のフリーストールでも午後6時過ぎから、照度を測定してみました。 山家氏と同様に、白熱灯の下では10fc程度はあるのですが、水銀灯と水銀灯の間では2fc以下の場所もありました。取り付けた時は水銀灯も新しく埃等もついていなかったため、飼槽側全体的では現在よりも照度は高かったのかもしれませんが、その後、水銀灯の能力低下や埃などの付着により照度が落ちたのかもしれません。 今回調査した2つのフリーストールとも、視覚的には非常に明るく牛舎内での照度の差はあまり感じませんでしたが、実際に測定してみると、照度にばらつきが大きいことがわかりました。 |

| まとめ |

| 今回の調査結果では、推奨できる照度や照明エリア等について明らかにすることはできませんでした。しかしながら、現在推奨されている方法と比べると照度不足や照度エリアが狭いことがわかりました。従って今後新築のフリーストールで試みる場合は、推奨されている照度(牛舎全体を15fc以上に照らす)とエリア(牛舎全体)を明るくできるような照明を確保する必要があります。 具体的には ①スポット的に照らすの照明器ではなく広い範囲で照明できる照明を選択する。 ②適度な高さで、効率良く照らすために、屋根からつり下げることが可能でしかも掃除、ランプの交換がしやすいように設置する。 ③牛舎全体の照度を計算し、適切な数を配置する。 等を考慮する必要があるようです。 また、現在のフリーストール照明施設を改良して光周期コントロールを行う場合、新しい電気の配線の増設や、照明器具の設置高さや種類(特に蛍光灯を使っている場合)を根本的に見直す必要があるのではないかと思われます。 一方、繋ぎ牛舎の場合、フリーストールほど広範囲に照らす必要もなく、特にキング式牛舎の場合は屋根も低いので、現在の蛍光灯の数を増設する程度で比較的簡単に照度を確保する事ができるのではないかと思われます。 今回の実例のほかにもすでに北海道において光周期コントロールに取り組まれ、生産性の向上が見られる農場もあるかと思います。今後も、このテーマについては、追跡調査等を行い、より正確な情報をお届けしていきたいと思います。 今回ご協力を頂いた酪農家の方々は、非常に意欲的に新しい技術に取り組まれている酪農家の方々であり、今回このような方々のおかげで、光周期コントロールの実例を調査することができました。あらためて感謝申し上げます。 |

技術部 技術課 内田勇二(獣医師)